"HIMNO SINFÓNICO", DE KARL AMADEUS HARTMANN

Fuente: Musical Histories

"HIMNO SINFÓNICO", DE KARL AMADEUS HARTMANN

Fuente: Musical Histories

Carta abierta a Valentín González «El campesino»

Madrid, 21 de febrero de 1937. Compañero Valentín: No he podido estrechar tu mano antes de salir para Andalucía, y lo siento, porque ella hubiera agregado, con su energía de hierro, fortaleza a la que llevo puesta sobre los pies y el alma. Ayer anduve buscándote por las trincheras al mismo tiempo que los cañones enemigos, que te persiguen codiciosamente como a su mejor presa. Hablé con Fernando, Marquina, Rupérez y con varios de los hombres que tu trato ha endurecido hasta volverlos piedra y mármol ante la muerte siempre vecina de estos días sumergidos en sangre. Supe que andabas por el otro extremo del fuego. Me duele mucho la pérdida de José Aliaga, el comandante de veintidós años que a tu lado aprendiera heroísmo y que a tu lado acaba de caer, diciendo mientras caía junto al mismo aliento del enemigo: «¡Así se hace!». Este «¡Así se hace!» se graba en mi sentimiento de español, que ha luchado contigo por la independencia y la poesía de su pueblo, para siempre, siempre, y deseo gritar que, como José Aliaga, el recién casado con su novia y más recién casado con su muerte, hemos de aprender a caer tantos, repitiendo sus serenas palabras: «¡Así se hace!». Y nunca lo habremos hecho mejor. Estoy orgulloso, «Campesino», de que mi nombre vaya escrito entre los nombres de los hombres que te acompañan, y no quiero que lo borres de tus listas. Estoy orgulloso de haber peleado a tus órdenes con un fusil, y a ti vuelvo la memoria y la mirada para aprender a diario dignidad, generosidad, bravura, sencillez. Porque sé que lo que te digo no te halaga blandamente, sino que te hace ser con más pasión el hombre austero de siempre, te lo digo. A ti no te gusta dormir sobre laureles fáciles y sobre la fama cimentada en los altavoces. Tú no te entregarás nunca a la ciega alegría que en otros levanta un triunfo tal vez pasajero, ni a la mesa del banquete que le suele seguir. Ahora no sabes gastar tu tiempo y tu corazón más que en problemas que pueden anticipar la victoria, y solo quebrarás un sueño profundo el día que esta sea hecho glorioso y consumado. Volveré pronto y nos veremos. Tú, que eres hoy uno de los destructores principales del fascismo frente a Madrid, tal vez seas a mi vuelta uno de los principales constructores de la España que soñamos y apetecemos desde que empezáramos a trabajar sus campos poblados de injusticias y sufrimientos. Yo seré el poeta dispuesto a empuñar el fusil y a empuñar el romance cuando lo creas conveniente, dispuesto a morir a tu lado: dispuesto a que mi voz sea la que nuestro pueblo mueve sobre nuestra garganta, y dispuesto a repetir: Hombres que seguís a este hombre, por laberintos que marchan a páramos de derrota y a viñas de triunfo y palma: que sus cejas de coraje, y su frente de arrogancia, y su piel de valentía, hallen eco en vuestra cara. Con él ganaréis Castilla, con él ganaréis España, a los de la morería y a los de la canallada: ¡con él podemos ganar toda la tierra del mapa! Yo he de cantar sus proezas, yo he de romper mi garganta en alabanzas al pueblo y al hombre de sus entrañas, hasta que queden de mí los restos de una guitarra. ¡Salud, «Campesino»! |

Miguel HERNÁNDEZ. Publicado en Al-Ataque : Órgano de la 1.ª Brigada Móvil de Choque (21 de febrero de 1937) |

Museo Meunier, el arte del trabajo y el trabajo del arte

Este museo está situado en la casa-taller del artista, pintor, escultor y dibujante Constantin Meunier (1831-1905), militante socialista del Partido Obrero Belga.

Constantin Meunier trabajó en la mina y en diferentes sectores de la

industria lo que dará lugar a que más tarde plasme en su obra todas

sus vivencias. Hizo, en concreto, un viaje a Walonia, región minera de

Bélgica, que le marcó mucho y le mostró la dureza del trabajo. Desde

entonces decidió crear esculturas y pinturas dedicadas a temas laborales.

Las piezas expuestas en este museo trazan con mayor detalle la evolución del maestro entre 1875 y 1905, esta "segunda vida", según sus propias palabras, durante la cual su talento realista se centró más en los aspectos sociales e industriales de Bélgica, primero a través de la pintura y el dibujo y luego, a partir de 1885, con su regreso a la escultura.

Constantin Meunier (1831-1905) mandó construir esta hermosa casa-estudio hacia el final de su vida, albergando una extensa colección de más de 700 obras, la casa fue adquirida por el estado belga en 1936 y abierta al público en 1939. Adjunta a los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica y posteriormente renovada, desde 1986 presenta una selección de unas 150 obras y documentos.

https://fine-arts-museum.be/en/museums/musee-meunier-museum

Pablo Picasso nace en Málaga en 1881, aunque pronto se traslada a

Barcelona y posteriormente a Francia. Figura de gran trascendencia en el

desarrollo del arte moderno y contemporáneo, se convierte en una pieza

esencial en la revolución artística de las Vanguardias.

José Mª Moreno Galván sentía verdadera predilección por Picasso. Ambos

se conocen en 1956 en Cannes, donde Moreno Galván es enviado por el

Museo de Arte Contemporáneo de Madrid para proponerle una exposición que

Picasso rechaza. Pero este encuentro marca profundamente a José María.

Esta pieza pudo ser un regalo del pintor. Es una serigrafía bícroma

donde aparecen rostros femeninos trazados con formas clásicas, unidos

por una paloma con una rama de olivo, símbolo de la paz, muy recurrente

en Picasso.

Sobre el pintor malagueño, destaca Moreno Galván en la revista Triunfo:

«fue el hombre que revolucionó la pintura occidental; el pintor que

rompió todos los cánones artísticos por los que se regía la pintura

desde el Renacimiento. […] Picasso, y todo cuanto él representa,

destierra la perspectiva, la belleza como ideal, la imitación de la

naturaleza y objetiviza la obra de arte. Un cuadro vale ya por sí mismo

al margen de su valor representativo. La fuerza que hizo posible todo

esto se llama Pablo Ruiz Picasso…»

TAMBIÉN EN YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=OJcUduQBqZw

La “Sinfonía Nº 2 en la mayor” (Alabanza a la luz) fue compuesta en 1962, estrenándose bajo la dirección de Constantin Ivanov, el 4 de noviembre de 1962, interpretada por la Orquesta Sinfónica del Estado de la URSS.

El primer movimiento, allegro molto agitato, nos presenta un tema principal agitado por una fuerza determinante, un sentimiento de lucha. El segundo tema es de carácter lírico presentándose de un modo fuertemente contrastante, como un conflicto de la vida diaria. El desarrollo nos conduce a situaciones dramáticas, que se resuelven con determinación al reaparecer el primer tema de modo victorioso, seguido del tema lírico en forma de himno. Una afirmativa coda completa el movimiento.

El segundo movimiento, andante dolente, semplice, se basa en la música compuesta para el film "Guardia de noche". Un tema lírico se desarrolla en la forma de un antiguo romance. La música presenta una gran delicadeza en su tema melódico. Una música sensible que se desarrolla, pero sin llegar al vano sentimentalismo. La parte intermedia del movimiento empieza con un tema más rápido, interpretado por la cuerda en pizzicato, formando una especie de transición a la parte final de la obra. El tema inicial es repetido antes de unirse sin interrupción al último movimiento.

El último movimiento, allegro molto vivace, nos presenta un tema vivo, un tema determinante, intentando luchar contra la adversidad. Una música rítmica apoyada por la percusión contrasta con un amplio tema lírico. Un tema victorioso en forma de himno culmina la obra, dando este sentimiento de superación tan amado por las autoridades soviéticas.

La sinfonía usa temas basados en canciones folclóricas de Mari, lo cual le da un aire especial. Su título puede interpretarse como un canto de alabanza al conocimiento. El compositor intenta expresar la lucha para la ilustración, la justicia y la paz. Un himno al coraje, a la esperanza y a la superación de todas las dificultades.

La obra fue alabada por Khrennikov, máximo representante del pensamiento de las autoridades soviéticas. Traducimos uno de sus escritos donde dice: "Esta nueva partitura de Eshpai me parece la mejor de todas sus obras. "Alabanza a la luz", de este modo llama el compositor a esta sinfonía. No se trata de una oda a la luz, es más bien una lucha para alcanzar la luz, para la justicia y la paz. Por esto el primer movimiento es tan dinámico e intenso. En esta música sentimos el impulso continuo de vivir."

Como podemos comprobar Eshpai escribía la música esperada por los máximos dirigentes soviéticos. Una música que partiendo de trágicas situaciones pasadas nos llevaba a un mundo más feliz, de la oscuridad de tiempos pasados nos conducía a la luz del porvenir.

Fuente: Historia de la Sinfonía

Sobre la histórica victoria en la Guerra de Liberación de la Patria y las tareas del Ejercito Popular

Discurso pronunciado por Kim Il Sung ante los oficiales y soldados de la Unidad No. 256 del Ejército Popular de Corea, 23 de octubre de 1953.

Camaradas:

Permítanme expresar, en nombre del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el Gobierno de la República y el Cuartel General Supremo, mi cálido agradecimiento a los oficiales y soldados de la Unidad No. 256 por haber combatido con valentía en el frente durante largo tiempo, desde el comienzo de la guerra.

Ustedes saben que la guerra coreana terminó con nuestra victoria. Por supuesto no aniquilamos por completo al enemigo ni reunificamos la Patria. Sin embargo, vencimos a ingentes fuerzas armadas del imperialismo norteamericano, cabecilla del imperialismo mundial, y de 15 países satélites, forzándoles a aceptar nuestras propuestas al firmar el Acuerdo de Armisticio. Esto es gran victoria nuestra.

¿Qué victoria fue la que conquistamos en esta espantosa guerra de tres años?

Primero, el pueblo y el Ejército Popular de Corea, con su heroica lucha, rechazaron la agresión armada del enemigo y salvaguardaron honrosamente la base democrática del Norte de la República.

Después de la liberación, aprovechando las condiciones favorables que implicaba el estacionamiento del ejército soviético, sentamos, en la parte Norte de la República, la base democrática y acometimos enormes tareas en los dominios político, económico, cultural, militar, etc.

Formamos el Partido del Trabajo, al que se integraron 800 mil personas, organizaciones sociales como la Unión de la Juventud Democrática, la Federación de los Sindicatos, la Unión de Campesinos, la Unión de Mujeres, etc., que comprendían varios millones de miembros, e incorporamos amplias masas populares de diversas clases y sectores en el Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, aunándolas estrechamente en torno al Partido y al Gobierno. Por medio de consolidar el Partido y fortalecer su unidad con las masas, afianzamos las fuerzas políticas.

Al mismo tiempo, movilizando al pueblo realizamos la reforma agraria, nacionalizamos las industrias y llevamos a la práctica otras reformas democráticas, impulsamos enérgicamente la construcción económica y adoptamos todas las medidas para reforzar la capacidad económica en la parte Norte.

En especial, desde el día de la liberación, prestábamos profunda atención a elevar la capacidad de la defensa del país. A partir de 1946 formábamos cuadros del Ejército Popular en la Escuela de Pyongyang, en la Escuela Central de Cuadros de Seguridad y en otras entidades; en 1948 proclamamos la creación del Ejército Popular y adoptamos las medidas pertinentes para fortalecerlo en todos los aspectos.

Gracias al oportuno asentamiento de la base democrática y a la fortaleza del Ejército Popular pudimos rechazar a los invasores armados de 16 países, acaudillados por el imperialismo norteamericano, y ganar la guerra. En el curso del conflicto, si hubiéramos combatido sólo contra el ejército títere de Syngman Rhee y no contra los ejércitos del imperialismo yanqui y de sus países satélites, lo hubiéramos derrotado y habríamos reunificado la Patria.

Nuestro pueblo y nuestro Ejército Popular lucharon con heroísmo, superando sin vacilación alguna las dificultades y las pruebas, para repeler la agresión armada del imperialismo yanqui y de sus países satélites y salvaguardar la base democrática.

Estamos firmemente convencidos de que mientras existan innumerables militantes del Partido con alta conciencia política y forjados como el acero, el pueblo firmemente unido en torno al Partido y la sólida base democrática, en el futuro rechazaremos indefectiblemente cualquier agresión del enemigo.

Segundo, en la guerra coreana, el pueblo y el Ejército Popular de Corea infligieron severa derrota política al enemigo, aparte de la militar.

La guerra coreana puso de relieve plenamente ante el mundo las bestialidades del imperialismo e hizo añicos el mito de la “potencia” del imperialismo yanqui.

Realmente, en otros tiempos había personas que abrigaban ilusiones sobre la “potencia” y el “humanitarismo” del imperialismo yanqui. Pero en el curso de la guerra coreana, los pueblos del mundo no sólo comprendieron claramente que los imperialistas norteamericanos eran las más feroces bestias, sino que, además, se convencieron con más firmeza de que si se los combate valerosamente, armas en mano, hasta el fin, es posible derrotarlos.

Hace mucho tiempo que el mundo conoce a los imperialistas yanquis como los más bárbaros agresores y los mayores bandoleros de la Tierra.

También en Corea saquearon durante largo tiempo grandes cantidades de oro de las Minas de Kapsan, Holtong, Unsan, etc. Y construyeron con miserables fondos algo así como un “hospital de caridad”, el “Hospital Sebrance”, iglesias y escuelas, e intentaban presentarse como si ofrecieran “misericordia”. Además, procuraban captar la confianza de los coreanos enviando a su país unos cuantos lacayos ?adoradores de los yanquis? como estudiantes, y los usaban para predicar entre los coreanos la idolatría hacia Estados Unidos. Enceguecidos por tales fraudes, algunos ingenuos admiraban a los yanquis.

Como botón de muestra de su barbarie basta decir que en Sunan grabaron con ácido clorhídrico la palabra “ladrón” en la frente de un niño, que al pasar cerca del huerto de un yanqui recogió una manzana caída.

Aunque los imperialistas yanquis recurrían por fuera a toda clase de artimañas para ganarse la simpatía del pueblo coreano, de hecho no renunciaban a sus viles designios de conquistar Corea. Cuando el imperialismo japonés agredió nuestra Patria, le apoyaron activamente.

La astucia de los imperialistas norteamericanos se reveló también durante la Segunda Guerra Mundial, respecto al problema de la formación del segundo frente y de la liberación de Corea.

Realmente, los imperialistas yanquis no jugaron ningún papel en la liberación de Corea. Nada hicieron, mientras el ejército soviético, junto con el Ejército Revolucionario Popular de Corea, derrotaba al millón de soldados del ejército de Kwantung del imperialismo japonés, liberando así a Corea. Tras irrumpir en Corea del Sur, sin hacer un solo disparo, los imperialistas de EE.UU. se proclamaron descaradamente “libertadores” de la población surcoreana. Pero esta propaganda fraudulenta no podía perdurar largo tiempo.

A través de la guerra coreana, la naturaleza agresiva de los imperialistas norteamericanos se reveló con toda claridad y las ilusiones que antes abrigaban algunas gentes hacia ellos se desvanecieron.

Citemos algunos ejemplos. Un tiempo, en las cercanías de Pyongyang vivía un sacerdote. En el período de la construcción pacífica, se mostraba negligente en la ejecución de la política de nuestro Partido, oponiéndose con sigilo a nuestro régimen, pero participó activamente en nuestra obra tras expulsado de la parte Norte el enemigo que la había ocupado temporalmente, durante la guerra. En conversación con un cuadro de nuestro Partido, dijo: “Francamente, deseaba que ustedes perdieran la contienda y viniesen los norteamericanos. Cuando ustedes se retiraban, preparé una bandera de Corea del Sur, e incluso obligué a todos mis familiares a engalanarse para dar la bienvenida al ejército norteamericano. Pero tras convivir con los yanquis, me di cuenta de que no eran lo que yo me imaginaba. Nada más bajar del jeep empezaron a disparar sus carabinas y a robar como les vino en ganas gallinas y otras cosas, cometieron un sinfín de atrocidades como profanar y violar mujeres. Al presenciar esto, comprendí profundamente que sólo el Partido del Trabajo de Corea y el Gobierno de la República eran portadores de verdadera libertad y felicidad del pueblo”.

Es sabido que como este sacerdote hay muchos.

Una vez, una militante del Partido Laborista de Inglaterra vino a Corea delegada por la federación Democrática Internacional de Mujeres. Dijo que antes de llegar a corea dudaba de que el ejército de EE.UU. o de su país perpetrara tantas barbaridades como se decía. Manifestó que durante su estancia en Corea cambió de parecer al ver directamente en Anak y Sinchon, en la provincia de Hwanghae, y en otros lugares la trágica realidad provocada por los imperialistas yanquis y británicos al bombardear indiscriminadamente ciudades y aldeas pacíficas y asesinar salvajemente a habitantes inocentes. De vuelta a su país denunció esos crímenes.

Utilizando hasta armas bacteriológicas y perpetrando toda clase de atrocidades en la guerra coreana, el imperialismo yanqui apareció desnudo ante los pueblos del mundo como más bárbaro que la camarilla de Hitler y los imperialistas japoneses.

En la guerra coreana se puso de relieve la vulnerabilidad del imperialismo yanqui, además de su barbarie y crueldad.

En el pasado, algunas personas llamaban “país de oro” o “país de la ciencia” a EE.UU. y le temían.

Pero ustedes mismos han podido experimentar y comprobar en la guerra contra los yanquis que ellos son los más cobardes del mundo. Al empezar el combate, colocan camiones hacia atrás, para huir más rápido.

El imperialismo norteamericano hablaba de una “Corea pequeña”, con desprecio, pero se vio obligado a encajar vergonzosa derrota en la guerra coreana.

La lucha heroica del pueblo coreano contra el imperialismo yanqui sirvió de bandera y ejemplo a la lucha de liberación nacional de los pueblos oprimidos del mundo entero. Les convencimos de la verdad de que si luchan con bravura, como lo hicieron los coreanos, podrán rechazar cualquier agresión del imperialismo y sacudirse su yugo.

Después de la guerra coreana, en varios países del Sudeste de Asia como Malaya, Indonesia y Vietnam, y en otras regiones del mundo, la lucha contra el dominio colonial de los imperialistas, acaudillados por el imperialismo yanqui, cobra cada vez mayor auge, y el sistema colonial se desmorona ineludiblemente.

Esto significa que ha pasado la época cuando ellos ocupaban a su antojo a otros países y oprimían y explotaban a sus pueblos.

Tercero, el pueblo coreano, el Ejército Popular, los organismos del Partido y de poder, las organizaciones sociales, así como sus funcionarios se forjaron y adquirieron rica experiencia, en los tres años de guerra. Esta es una de las victorias más importantes que obtuvimos.

En el ardor de la guerra, nuestro pueblo, nuestros militantes y cuadros se templaron como el acero. Si el pueblo coreano del pasado fue, por decirlo así, de “arrabio” destemplado, hoy es de “acero especial” forjado en horno eléctrico.

La historia no conoce todavía una guerra tan cruenta como la coreana. Pero el Ejército Popular logró aplastar de un golpe al ejército títere de Syngman Rhee y rechazar a las tropas agresoras imperialistas yanquis hasta la línea del río Raktong.

En las batallas, nuestros oficiales se capacitaron en el mando de unidades modernas y acumularon rica experiencia para organizar y dirigir con maestría operaciones de ataque, retirada y defensa.

Nuestro Partido y nuestro Gobierno adquirieron invalorable experiencia para trazar estrategia y táctica científicas y dirigir hábilmente el ejército en guerra contra un enemigo poderoso, normalizar la vida del pueblo y satisfacer las necesidades del frente en circunstancias de guerra, así como organizar con habilidad los transportes bajo las difíciles condiciones de bombardeos nocturnos de la aviación enemiga.

Aunque sufrimos tremendas pérdidas a consecuencia de los bombardeos enemigos, adquirimos también rica experiencia en el combate antiaéreo.

El enemigo no es así. Por la noche no sabe combatir ni conducir automóviles con los faros apagados. Por ser mercenarios, no pueden soportar ni un solo día una guerra en que debieran sufrir una prueba como la que sufrimos en tan difíciles condiciones.

La experiencia práctica nos convenció firmemente de que podíamos ganar la guerra, sobreponiéndonos a toda dificultad, porque contamos con la dirección del Partido del Trabajo de Corea y estamos dotados no de ambición por la dinero, sino de una voluntad indoblegable y de las invencibles ideas del marxismo-leninismo.

Sin embargo, el enemigo se desconcierta ante el más pequeño peligro y entra en caos irreparable.

Aun cuando Syngman Rhee emprendiera la “marcha hacia el Norte”, de la que habla tan ruidosamente, no puede asustarnos. En la primera contraofensiva, cuando nuestras unidades acorazadas avanzaban hacia Soul, Syngman Rhee daba alaridos incluso por radio de que era incapaz de frenar el avance de los tanques del “ejército comunista”. En el futuro, si el enemigo se atreve a emprender una aventurera “marcha hacia el Norte”, le asestaremos contraataque, y movilizaremos muchos aviones. Entonces el enemigo lanzará gritos lastimeros al verse impotente de detener el ataque de la aviación del “ejército comunista”.

Tampoco tememos a que el imperialismo yanqui provoque una guerra mundial. Entonces, deberá combatir dispersándose en vastas regiones del mundo, y no en reducido territorio como es el de Corea. Esto nos creara una situación más favorable.

En caso de una posible guerra, nuestro pueblo, forjado en la pasada contienda encarnizada de tres años, sabrá llevar a cabo mejor la construcción de refugios antiaéreos y la labor de traslado, mientras que los chóferes pueden conducir sus máquinas perfectamente, sin luces, en la noche.

Como se ve, en la guerra nos forjamos y adquirimos rica y valiosa experiencia. Es un tesoro precioso, un gran haber para la segura defensa de nuestro país.

Cuarto, gracias a la justeza de la finalidad combativa de nuestro pueblo y a su lucha de autosacrificio, la posición y el prestigio de nuestro país en el mundo se elevaron de modo extraordinario, y contribuimos grandemente a la tarea de preservar la paz y la seguridad en el planeta.

En todas partes del mundo ganamos gran número de amigos y el apoyo y la simpatía de los pueblos. Esto es para nosotros una gran victoria.

A lo largo de la historia de nuestro país jamás fuimos objeto de tal respaldo y simpatía y nuestro prestigio internacional nunca estuvo más alto que ahora.

Durante la reciente visita de una delegación gubernamental de nuestro país a la Unión Soviética y a los países de democracia popular de Europa, todos nos desearon curar cuanto antes las heridas de guerra, nos prometieron ayuda desinteresada basada en el internacionalismo proletario.

Saludamos como una gran victoria la firma del Acuerdo de Armisticio, mientras que Syngman Rhee dijo que era la mayor vergüenza estatal, ya que 16 países lo firmaron por no haber podido vencer a un “pequeño ejército comunista”. Tampoco los yanquis, desde luego, lo consideraron honroso. Esto se debió a que el armisticio significaba revelar a fondo ante los pueblos del mundo, especialmente de sus países dependientes, la impotencia de EE.UU. que no pudo vencer siquiera a la “pequeña Corea”, según expresaba. Para paliar tanta vergüenza, el imperialismo norteamericano dilató más de 2 años las negociaciones de armisticio, recurriendo a toda clase de artimañas para presentarse como “triunfador”. Pero, en fin de cuentas, firmó el Acuerdo de Armisticio, al comprender que no podría ganar la guerra.

El mismo no pudo evitar reconocer su derrota vergonzosa. En su crítica al plan Truman respecto a la guerra coreana, un doctor norteamericano le reprochó los siguientes errores:

Primero, había fallado al elegir “raza”, es decir, no tomaba en cuenta que los coreanos eran gentes de firme voluntad, mientras que los chinos eran muchos.

Segundo, combatió en una geografía desfavorable. Realmente, en Corea hay muchas zonas montañosas y por eso no podía aplicar libremente la técnica de la que tanto se vanagloriaba. Además, dijo que nunca podría conquistar Corea, porque no es una isla, sino un país peninsular con fronteras con la Unión Soviética y China.

Tercero, el momento no era apropiado. Calificó de estúpido el propósito de Estados Unidos de ocupar Corea en una época en que la revolución china había triunfado, la Unión Soviética había restablecido su economía destruida por la guerra, y, en especial, Corea del Norte había sentado sólida base democrática durante los cinco años siguientes a la liberación.

No sé a qué clase pertenece ese doctor, pero considero que acertó en lo que dijo. A lo largo de su historia, EE.UU. no perdió ninguna de sus guerras de agresión. Sin embargo, mascó el polvo amargo de la derrota en la guerra coreana.

¿Cuáles fueron, entonces, los factores que nos permitieron aniquilar a las tropas agresoras imperialistas norteamericanas, que se jactaban de su “supremacía” mundial, y obtener la gran victoria en la Guerra de Liberación de la Patria?

Primero, nuestro pueblo de hoy no es el pueblo coreano de ayer, sino un pueblo nuevo, consciente, dueño de su país y del poder.

Nuestro pueblo ya no es aquel pueblo atrasado e inconsciente, subyugado por las corruptas clases dominantes feudales de la dinastía de los Ri, que duró 500 años.

En el pasado, los gobernantes feudales de nuestro país permanecían de brazos cruzados sin hacer nada, mientras Japón progresaba con rapidez después de la restauración de Meiji. Enfrentaban con rifles de mecha a los japoneses, que invadían con fusiles de repetición de cinco balas. ¿Cómo iban a vencer al enemigo?

Después de la liberación, trabajamos para no volver a la ofensa y humillación que sufrimos durante medio siglo como esclavos coloniales del imperialismo japonés, como pueblo privado de su propio país, trabajamos para hacer rico y poderoso al país. Con nuestras propias manos establecimos el Poder popular y llevamos a cabo reformas democráticas. En los cinco años siguientes a la liberación, realizamos grandes cambios en los dominios político, económico, cultural, etc., y asentamos la sólida base democrática.

El coreano es un pueblo de nuevo tipo, que vive un nuevo régimen.

Segundo, el pueblo coreano salió vencedor en la guerra porque contaba con el Partido del Trabajo de Corea, fuerza rectora y orientadora, firmemente dotado de la teoría marxistaleninista.

En cada período y etapa de la guerra, el Partido del Trabajo de Corea trazó la correcta orientación estratégica, organizó y movilizó al pueblo para la victoria.

Sus militantes marchaban en la vanguardia cuando atacábamos y en la retaguardia para impedir el avance enemigo, cuando nos retirábamos. En las fábricas y aldeas, fueron siempre los primeros en ejecutar los trabajos más difíciles.

Ahora contamos con un millón de militantes. Estos, armados con las ideas marxistas-leninistas, son fuerza portentosa.

Los pueblos de la Unión Soviética y de otros países dicen que el Ejército Popular de Corea es un ejército muy potente en el mundo; si es tan potente se debe a que lo dirige el Partido y nuestros militantes desempeñan el papel de vanguardia, de núcleo del Ejército.

Esto fue la garantía decisiva que nos permitió defender la República de la agresión armada imperialista. Incluso el enemigo no pudo dejar de reconocer nuestra potencia.

En vísperas del alto el fuego, cuando Syngman Rhee alborotaba sobre una “marcha hacia el Norte” por separado, concentramos golpes en el ejército títere. Más tarde, los periódicos de Corea del Sur publicaron, palabra más o menos, el contenido de las charlas sostenidas entre Clark y Syngman Rhee. Clark reprochaba a Syngman Rhee por desobedecer sus consejos de guardar silencio y no vociferar sobre la “marcha hacia el Norte” por separado. Decía: “Cálmese y no recurra a la vanidad, si, como ochentón que es, quiere mantenerse en la presidencia unos años más. Por no escuchar mis consejos y gritar a voz en cuello marcha hacia el Norte, esta vez el ejército comunista cambió su dirección a encauzar el ataque contra vuestro ejército de defensa nacional, ¿no es así? Las fuerzas del ejército comunista del Norte se calculan en cientos de miles de efectivos, de los cuales hay numerosos cuadros con ideas comunistas.”

Los soldados del “ejército de defensa nacional”, que regresaron del frente a Pusan cuando Syngman Rhee gritaba acerca de una “marcha hacia el Norte” por separado, vieron marchar a unas decenas de miembros del “cuerpo juvenil de Taehan” gritando lo mismo. Entonces se quitaron sus uniformes militares y se los tiraron diciendo: “Pónganselos y vayan solos hacia el Norte si quieren”. Esto prueba que estaban atemorizados en el frente y se daban cuenta de que “la marcha hacia el Norte” era imposible.

Tercer, nuestra victoria se debió también al apoyo y el respaldo de las fuerzas democráticas internacionales. Si en la guerra hubiéramos combatido aislados, no habríamos podido vencer.

Gracias a todas las condiciones mencionadas, pudimos triunfar en la Guerra de Liberación de la Patria y venceremos siempre.

Hoy, después de la victoria en la guerra, se nos plantean nuevas y grandes tareas. La tarea revolucionaria más importante consiste en consolidar la victoria alcanzada y, a la vez, realizar la reunificación pacífica de la Patria.

Para lograrla debemos fortalecer antes que nada la base democrática. Esta es la fuente y el punto de apoyo de nuestra revolución.

Para dar mayor solidez a la base democrática, es necesario, ante todo, sentar firmes cimientos para una economía independiente y normalizar lo más pronto posible la arruinada vida del pueblo restableciendo la industria y la agricultura devastadas por la guerra.

Tenemos condiciones favorables para cumplir con éxito esta difícil, pero honrosa tarea y, más adelante, emprender la industrialización del país:

Primero, en el período de la construcción pacífica y la cruenta guerra, nuestro pueblo adquirió valiosa experiencia y se preparó como combatiente dispuesto a vencer con audacia todo tipo de contratiempos.

Contamos ahora con muchos técnicos y cuadros nacionales y seguimos formándolos en gran número. En el tan difícil tiempo de guerra, enviamos muchas personas a estudiar en otros países.

No hay ningún baluarte inconquistable para nosotros, gracias a que contamos con el Partido del Trabajo de Corea, el Gobierno de la República y excelentes cuadros dirigentes, templados en el fragor de la guerra.

Segundo, tenemos abundantes recursos naturales.

Son inagotables nuestras riquezas de oro, plata, cobre, hierro, carbón, electricidad, madera, pesca, etc. También tenemos tierras fértiles y fuentes de abundantes materias primas, que nos permiten resolver a satisfacción la cuestión del alimento y del vestido. El problema reside en cómo movilizarlas y aprovecharlas adecuadamente.

Tercer, los pueblos de la Unión Soviética, de China y de otros países hermanos, que nos apoyaron y respaldaron activamente durante la construcción pacífica y en especial durante la guerra, nos prometieron mucha ayuda para restablecer y construir la economía nacional en la postguerra.

En resumidas cuentas, todo depende de lo que hagamos nosotros mismos. Si trabajamos tesoneramente, con el mismo ímpetu con el cual aniquilamos con valentía al enemigo en la guerra, si elevamos nuestra preparación técnica y gestora para utilizar en forma correcta la ayuda de los países hermanos y las riquezas naturales y fuentes internas de nuestro país, realmente lograremos grandes éxitos en la construcción económica y en la mejora de la vida del pueblo.

Acabaremos con el atraso secular y con la unilateralidad colonial de nuestra industria, y echaremos sólidos cimientos para una economía nacional independiente. Después de cumplido el Plan Trienal, no nos orientaremos hacia el simple restablecimiento de la industria, sino hacia la construcción en gran escala de fábricas necesarias y la reconstrucción técnica de la economía nacional y entraremos en la etapa de establecer las bases de la industrialización.

De esta manera, nuestra economía nacional se librará de la técnica atrasada, progresará sobre la base de otra nueva, y podremos elevar el nivel de vida material y cultural del pueblo y, en fin de cuentas, solucionarle, en lo fundamental, el problema de la alimentación, el vestido y la vivienda.

Cuando llevemos a exitosa culminación la construcción económica que planeamos, entre el Norte y el Sur de Corea habrá una distancia como del cielo a la tierra en el desarrollo económico y cultural y en las condiciones de vida de la población. Entonces, la situación de la camarilla de Syngman Rhee será, sin duda alguna, muy crítica.

Hasta recalcitrantes nacionalistas como Kim Ku y Kim Kyu Sik, que vinieron a Corea del Norte para asistir a la Conferencia Conjunta de Representantes de Partidos Políticos y Organizaciones Sociales de Corea del Norte y del Sur, celebrada en 1948, antes de regresar, después de ver nuestro régimen democrático popular y el desarrollo de la parte Norte aún en etapa inicial, juraron diciendo: “Ustedes son auténticos patriotas. No serviremos más a los norteamericanos”.

Más aún, cuando la parte Norte de la República vaya convirtiéndose en paraíso terrenal, mientras que, por el contrario, la economía de la parte Sur se destruya y sea cada vez más miserable la vida de la población, los sudcoreanos no permanecerán de brazos cruzados, sino que lucharán, junto con nosotros, contra el imperialismo yanqui y la camarilla de Syngman Rhee. Entonces podríamos reunificar nuestra Patria por vía pacífica.

Hace falta restaurar y desarrollar rápidamente nuestra economía y fortalecer la base democrática. Consolidar la retaguardia es importante para reforzar nuestras fuerzas armadas y para asegurar el triunfo en la guerra. La camarilla de Syngman Rhee cacareó, desde el comienzo, que colocaría la “bandera nacional de Corea del Sur” en el monte Paektu, pero no lo logró ni lo logrará tampoco en el futuro. Al contrario, llegará sin falta un día en que izaremos la bandera de la República sobre el monte Halla.

Nuestro Ejército Popular debe defender firmemente la base democrática del Norte de la República, que va creciendo y ganando en fortaleza día a día. Debe hacer respetar el Acuerdo de Armisticio y proteger con firmeza la línea defensiva de la Patria, para impedir que los invasores se atrevan a tocar nuestra base democrática. Si el enemigo provoca otra guerra, no sólo lo rechazará sin demora, sino que además le perseguirá hasta aniquilar su última guarida y así logrará la causa de la reunificación del país. Por eso debe aprovechar con más eficacia la tregua y consolidar sus fuerzas.

El Ejército Popular tiene que seguir elevando la vigilancia revolucionaria y no aflojar el estado de tensión, como en tiempo de guerra, construir más sólidas instalaciones de defensa a lo largo de las costas Este y Oeste y de la línea de demarcación, así como estar siempre perfectamente preparado.

Debemos fortalecer el Ejército Popular cualitativamente. Dotarlo firmemente, aun cuando se reduzca el número de efectivos, de las ideas marxistas-leninistas, así como de armas ultramodernas y potentes equipos de fuego.

Hay que equipar a nuestro Ejército con armas y equipos técnicos de combate, móviles y adecuados a la geografía de nuestro país y reforzar la artillería.

Anteriormente, había tendencias muy erróneas. Incluso en la quinta operación de la tercera etapa de la guerra, sujetos como Kim Ung incurrieron en graves errores dejando los cañones en la retaguardia, sin aprovecharlos, e insistiendo en los combates cuerpo a cuerpo, apoyados con granadas de mano y armas ligeras. Los comandantes deberán elevar decisivamente la capacidad de mando en cuanto al uso de la artillería.

Importante problema para consolidar cualitativamente el Ejército Popular es potenciar el papel de los estados mayores.

Estos adolecen todavía de muchas deficiencias en el trabajo. En nuestro país hay un dicho: “no hay general sin soldados”. No se puede ganar una batalla sin valerse adecuadamente del estado mayor, sin asegurar la organización y el mando científico de los combates.

Nos incumbe la tarea de fortalecer a nuestros estados mayores para que sepan organizar paciente y certeramente la guerra moderna basándose en la correcta evaluación de la situación del enemigo y de las fuerzas de nuestro Ejército, en juicios científicos.

Es importante, además, elevar la capacidad organizativa y de mando de los oficiales de nuestro Ejército Popular. Les compete asimilar la ciencia militar avanzada para dominar el arte de mando, que les permita mantener y dirigir con maestría el ejército moderno.

Además, debemos preparar las reservas. Para ello debemos mejorar el funcionamiento de las escuelas de oficiales y elevar el nivel de los cuadros y los militares de modo que asuman y cumplan un cargo superior. Por ejemplo, que un jefe de sección pueda desempeñar las funciones de jefe de compañía, éste las de jefe de batallón. De tal modo podremos convertir nuestro Ejército Popular en ejército de cuadros.

Al mismo tiempo que lo fortalecemos, debemos intensificar la capacitación militar de todo el pueblo.

Por otra parte es preciso mejorar la administración de las unidades.

Los jefes de batallón, compañía y sección aún tienen muchas deficiencias en la administración de sus unidades. Hay algunos mandos que persisten en el método de trabajo burocrático, razón por la cual en ciertas unidades de nuestro Ejército Popular, ejército revolucionario, surgen todavía diversas emergencias. Es aconsejable intensificar tanto entre oficiales como entre sargentos mayores y subjefes de sección la educación referente a la administración de las pequeñas unidades.

Es menester que el Ejército Popular esté siempre firmemente unido en lo ideológico. Hay que establecer el rasgo moral de que el superior aprecie sinceramente al subordinado y el subordinado respete al superior. Sin esto no podremos triunfar en la guerra.

Ahora, nuestro Partido lleva a cabo el control del espíritu partidista. Hay que efectuarlo en el Ejército Popular en estrecha ligazón con el problema de cómo se esfuerza cada comandante, como miembro del Partido, en aras de la administración de las unidades y la educación de los subordinados y de qué éxitos logra.

Además, hay que combinarlo con un balance justo de los tres años de guerra y con el problema de extraer la rica experiencia y lecciones, para tomarlas como guía en el servicio, así como con el de mejorar cabalmente las actividades de los sectores de exploración, comunicaciones e ingeniería e imprimir cambios cualitativos al uso de la artillería y la administración de las unidades.

Estoy firmemente seguro de que ustedes cumplirán con lealtad todas las tareas, con arreglo a las exigencias del Partido y el Gobierno.

Fuente: Marxists Internet Archive, diciembre de 2009.

"EL PARTIDO COMUNISTA DE PALESTINA (1919-1948)", DE MUSA BUDEIRI

Palestina, centro mundial de atención en la actualidad debido al genocidio en curso ejecutado por el Estado sionista en Gaza, la reanudación de la lucha armada del pueblo palestino desde el 7 de octubre de 2023 y los crecientes preparativos para una guerra imperialista a nivel global, es hoy escenario de una de las luchas de descolonización más antiguas que existen. En este contexto, la lucha nacional palestina se entrelaza directamente con una lucha de carácter social, por la disputa de la tierra y su propiedad, así como por la eliminación del yugo impuesto por el Estado sionista. Dado también el evidente rol desempeñado por la burguesía palestina en la opresión sionista sobre las masas palestinas, se pone de manifiesto con total claridad que la revolución socialista y la liberación del yugo nacional son aquí inseparables. Es especialmente este último punto lo que nos ha llevado a traducir y rescatar esta obra para mostrar la lucha conjunta internacionalista llevada a cabo por árabes y judíos en el camino de su emancipación.

En un período donde la clase proletaria ya está de facto dividida por dicho conflicto debido a su no resolución vía democrática (derecho de autodeterminación), el libro recorre las luchas y contradicciones entre las posiciones internacionalistas y nacionalistas; la interacción entre proletarios judíos y árabes trabajando dentro de un mismo partido y en la Comintern; el papel de la III Internacional desde su fundación hasta su disolución (y los problemas aparejados) con el Partido Comunista de Palestina y; finalmente, la escisión e implosión interna del mismo previamente a la partición. Como dolorosamente recuerda la historia pasada y presente el único antídoto posible para reducir a la mínima expresión el problema nacional, que ciega a los obreros, es la democracia consecuente para forjar la unidad real, libre del proletariado, y para desactivar también el nacionalismo de la burguesía de la nación oprimida; así como para apartar todo lo que impide la guerra entre explotados y explotadores. De lo contrario, lo que queda es la vía reaccionaria que tiene la burguesía de resolver la cuestión nacional: la asimilación o el exterminio.

DESCARGAR "EL PARTIDO COMUNISTA DE PALESTINA (1919-1948)" : https://doscuadrados.es/pdf/El%20Partido%20Comunista%20de%20Palestina%20(1919-1948).pdf

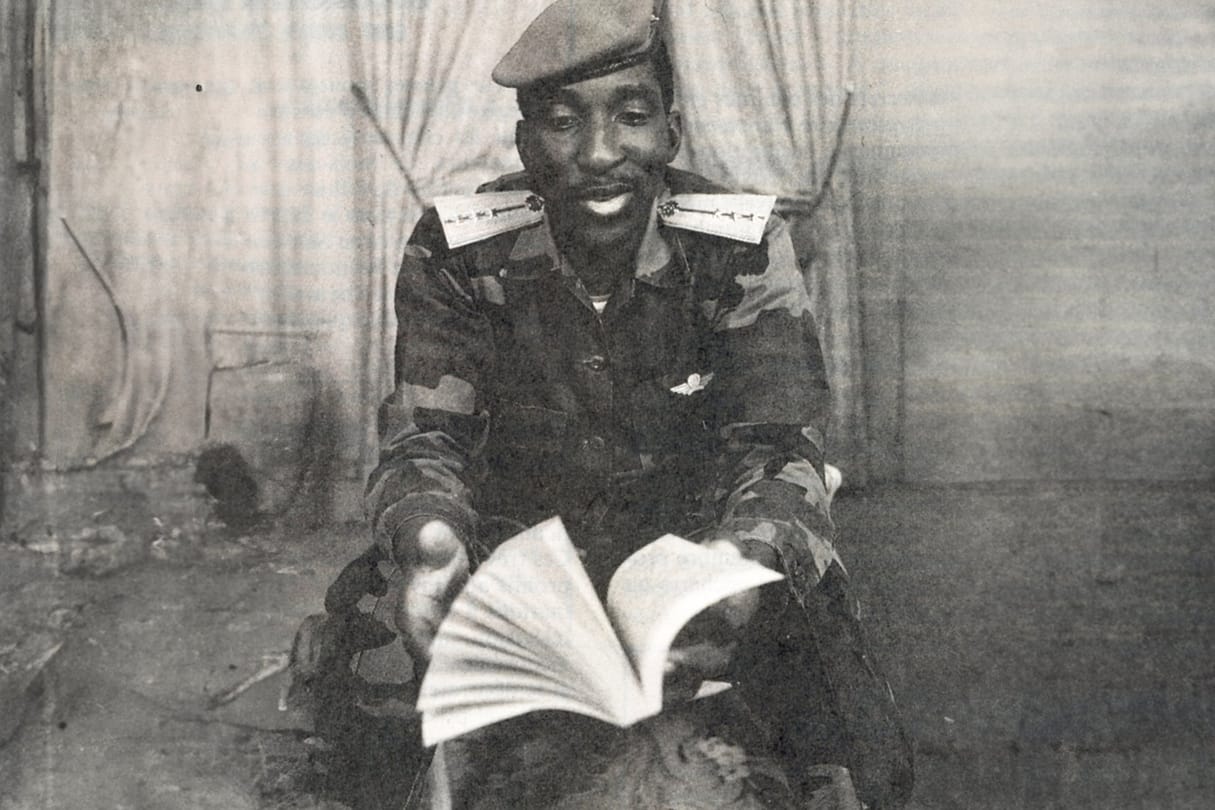

Esta entrevista, realizada por Elisabeth Nicolini en presencia de Elimane Fall, fue publicada en Jeune Afrique n°1314 del 12 de marzo de 1986.

Lo conocemos como un luchador revolucionario. Menos amante de la literatura. Dejando simbólicamente su uniforme y dejando su pistola y su kalashnikov en el vestuario, Thomas Sankara , el joven jefe de Estado burkinés, habló con franqueza con JA sobre su lectura. Dice que extraña el tiempo para leer. Lee mal y demasiado rápido. Pero él lee.

Jeune Afrique: Usted llegó recientemente a Francia para participar en la conferencia Silva sobre árboles y bosques, donde se abordó el problema de la desertificación, que constituye una preocupación importante para su país. ¿Has leído algún libro sobre este tema?

Thomas Sankara [sonriendo]: No, es demasiado árido…

¿Cuál fue el último libro que leíste?

La izquierda más tonta del mundo, por Jean Dutourd . Allí se pueden encontrar algunas cosas divertidas. Se relaja…

Es un libro sobre las próximas elecciones legislativas en Francia, escrito por un periodista de derecha. ¿Está usted tan interesado en la campaña electoral francesa?

No, ella me divierte.

Pero lees libros políticos…

Por supuesto. Sin traicionarme, puedo admitir que conozco los clásicos del marxismo-leninismo.

Seguramente has leído El Capital de Karl Marx…

No, no del todo. Pero leí todo Lenin.

¿Te llevarías estas obras si te encontraras en una isla desierta?

Seguramente El Estado y la revolución [de Lenin] ; Es para mí un libro de refugio que releo a menudo. Dependiendo de si estoy de buen o mal humor, interpreto las palabras y las frases de manera diferente . Pero en una isla también llevaría la Biblia y el Corán.

¿Crees que Lenin, Jesús y Mahoma se llevan bien?

Sí, en mis discursos hay muchas referencias bíblicas y coránicas… Considero que estas tres obras constituyen las tres corrientes de pensamiento más fuertes del mundo en el que estamos, excepto quizás en Asia. El Estado y la Revolución da respuesta a problemas que requieren una solución revolucionaria. Además, la Biblia y el Corán nos permiten sintetizar lo que la gente ha pensado y piensa a lo largo del tiempo y del espacio.

¿Cuál es el más revolucionario de los tres?

Depende de los tiempos. Para los tiempos modernos, no hace falta decir que Lenin es el más revolucionario. Pero es innegable que Mahoma fue un revolucionario que revolucionó una sociedad. Jesús también… pero su revolución quedó inconclusa. Él es, en última instancia, abstracto, mientras que Mahoma pudo ser más materialista.

Recibimos la palabra de Cristo como un mensaje que podía salvarnos de la miseria real que vivíamos, como una filosofía de transformación cualitativa del mundo. Pero nos decepcionó el uso que se hizo de él. Cuando tuvimos que buscar algo más encontramos la lucha de clases.

¿Hay algún político que sea escritor hoy en día cuyos escritos usted aprecie más que los de otros?

En general me interesan todos. Ya sean libros militares, de táctica u organización del trabajo… Por ejemplo, De Gaulle, he leído la mayoría de sus libros. Mitterrand también… La abeja y el arquitecto … Escribe bien, pero no sólo por el placer de escribir. De sus obras entendemos que quería la presidencia y la consiguió.

Supongo que tienes una biblioteca, ¿no?

No, absolutamente no. Mis libros están en las cantinas. Una biblioteca es peligrosa, traiciona. Además, tampoco me gusta decir lo que leo. Nunca anoto un libro ni subrayo pasajes… Porque es ahí donde más nos revelamos… Puede ser un auténtico diario personal.

Además de los discursos oficiales, ¿escribe usted mismo?

Sí, durante mucho tiempo… Desde 1966… Todavía estaba en la escuela secundaria. Todas las noches… Tuve un pequeño descanso a partir de 1982. Pero he comenzado de nuevo desde entonces. Escribo reflexiones…

¿Estás planeando publicarlos?

No, no lo creo.

¿Cuál es el libro que desearías haber escrito?

Un trabajo sobre la organización y construcción de la felicidad de las personas.

¿No te gusta la literatura relajante?

No, no leo para pasar el tiempo, ni para descubrir una historia bonita…

¿Cómo eliges tus libros?

Lo primero que tengo que decir es que los compro… Y es el título lo que me llama la atención, más que el autor. No leo para descubrir el recorrido literario de un escritor. Me gusta conocer nuevas personas y nuevas situaciones.

Hablemos un poco de la literatura africana, de los escritores burkineses. ¿Cuál te impresionó?

No me gustan las novelas africanas. No más que las películas, en realidad. Los que leí me decepcionaron. Siempre son las mismas historias: el joven africano que fue a París, que sufrió y que, al regresar, se desvincula de la tradición.

¡ Estás hablando de La aventura ambigua, de Cheikh Hamidou Kane!

Sí, y no me gusta esa forma de describir a la gente. En la literatura africana no son realmente personas negras las que hablan. Nos sentimos como si estuviéramos tratando con personas negras que quieren hablar francés a toda costa. Me molesta. Los autores deberían escribir como hablamos hoy.

¿Preferirías que hablaran en «negrito»?

En el límite, preferiría. De todos modos, los escritores africanos que prefiero son aquellos que tratan problemas concretos, aunque no esté de acuerdo con sus posiciones. No me gustan los que buscan efectos literarios.

Tiene usted en su despacho de Uagadugú las obras completas de Lenin en una colección muy hermosa…

Sí, pero leí a Lenin en una colección más práctica, un poco como esas colecciones de bolsillo que encontré en París cuando fui a abastecerme de libros en el número 1 de la place Paul-Painlevé, en Herbes-Sauvages.

¿Conoces la literatura árabe?

Sí, he leído algunas obras argelinas y tunecinas. Un libro sobre Oum Kalthoum, la cantante egipcia. ¿El autor? No recuerdo los nombres… También leí un libro llamado Autogestión en Argelia, escrito por un miembro del FLN [Ahmed Mahsas].

¿Entonces no lees novelas?

No, casi nunca. Leí hace poco por casualidad una novela, L’Amour en vogue [de Bernard Pivot], una historia sincera… Era un libro en oferta. Fui a una librería y lo compré.

¿Tampoco hay novelas policiacas? ¿Y el SAS de Gérard de Villiers , por ejemplo, que se desarrolla en Ouaga?

No, no estoy interesado. Es un género literario paralelo… Parece que Gérard de Villiers llegó a Ouaga antes de escribir su SAS. Él nunca pidió verme.

¿Lo hubieras recibido?

Por qué no ? En el género de espionaje, actualmente estoy leyendo La alternativa del diablo de Frederick Forsyth . Esto arroja mucha luz sobre la duplicidad de las grandes potencias.

Hay un autor burkinés que usted conoce bien, y que vive en el exilio: Joseph Ki-Zerbo. ¿Has leído sus libros?

Sí, sus estudios son muy interesantes. Pero sigue siendo un africano con complejo: vino a Francia, aprendió, luego volvió al país a escribir para que sus hermanos africanos pudieran reconocer y ver lo que en Francia nosotros no pudimos ver ni reconocer. No hay nada más frustrante para un africano que llegar a la cumbre sin haber sido coronado en Francia. Dice que al menos en casa será reconocido como un gran hombre.

¿Qué le pasa?

Llamado por la revolución, huyó. Le pedí que volviera dos veces… Pero quiere ocultar sus constantes fracasos. Nunca tuvo éxito en Burkina Faso, ni mediante elecciones ni mediante golpes de Estado. Por eso se fue. Lo recibí dos veces antes de que se fuera. Nos alegramos de que se marchase porque sentíamos que estaba muy asustado y no queríamos que muriese por ello, que acabase aplaudiendo, lo que habría traído sobre nosotros acusaciones terribles. Una vez que se fue, pasó a la oposición activa. Pero puede volver cuando quiera. La puerta está abierta para él.

Fuente: Resumen Latinoamericano